Fischschutz und Durchgängigkeit der Staustufen

| Seitenübersicht | |

| Hier werden folgende Themen dargestellt: | |

| > Fischschutz | |

| > Durchgängigkeit | |

| > Eingeschränkter Aufstieg an den Staustufen | |

| > Einfluß der Wehrlegung im Winter | |

| > Gefahren beim Abstieg über die Wehrklappen | |

| > Abwanderversuche über gelegte Wehrklappen | |

| > Abwanderversuche über aufgestellte Wehrklappen | |

| > Übersicht der Filmaufnahmen mit Auf- und Abwanderung | |

| > Verbesserung durch den Bau der Wasserkraftwerke | |

Fischschutz

Dem Schutz der Fische muß bei Wasserkraftwerken besondere Bedeutung zugemessen werden. Stellen diese doch für jeden Fisch, der in Kontakt mit bestimmten Baugruppen kommt, eine nicht zu vernachlässigende Gefährdung dar. Hier sind in erster Linie der Rechen und die Turbinen zu nennen. Der Rechenreiniger soll zunächst einmal verhindern, daß grobes Treibzeug wie Baumstämme oder Äste in die Turbinen gelangt und dort Schäden anrichtet. Geraten Fische in die Turbinen, so verursachen sie weniger einen Schaden an der Anlage, sondern erleiden vielmehr bei einem Kontakt mit den Bauteilen (Laufräder, Leitschaufeln usw.) mitunter beträchtliche Schädigungen bis hin zu tödlichen Verletzungen.

Die Rechen bestehen i. d. R. aus nebeneinander angeordneten Stahlstäben, deren lichte Abstände als Maß des Schutzes vor dem Einschwimmen zu sehen sind. Je enger die Stäbe beieinander stehen, desto höher der Schutz. Allerdings wirkt jede Verengung der Durchlaßöffnung direkt auf die Betriebswassermenge, die in die Turbine geleitet werden kann und damit direkt auf die erzeugte Strommenge. Jeder Wasserkraftwerksbetreiber strebt natürlich eine möglichst große Stromerzeugung an, also wünscht er sich große Stababstände, während im Sinne des Fischschutzes möglichst geringe Stababstände gefordert werden. Diese geradezu klassische Diskrepanz zwischen wirtschaftlichen und ökologischen Auswirkungen hat in der Vergangenheit bereits zu heftigen Auseinandersetzungen der verschiedenen Interessensgruppen geführt.

Um derartige Auseinandersetzungen von vorn herein zu vermeiden, wurde bei der Planung zu den beiden Wasserkraftwerken an den Staustufen Wilhelmshausen und Bonaforth sehr frühzeitig der Kontakt zu Fischerei- und Naturschutzbehörden sowie anderen, dem Fischschutz verschriebenen Institutionen (z. B. Fischereigenossenschaften) gesucht. In jedem Planungsstadium konnten durch intensive Erörterungen immer bessere Lösungen gefunden und im Laufe der Zeit auch ein zunehmendes Vertrauen auf beiden Seiten aufgebaut werden. Die vorliegende Planung ist daher das Ergebnis auch dieser engen Zusammenarbeit mit allen beteiligten "Fischschützern".

Diese Konzeption sieht vergleichsweise große Kanäle unter den Turbinen vor. Die Turbinen können so auf ihrer gesamten Breite sowohl über- als auch unterspült werden (siehe: Die Kraftwerke). Dies kommt allen abwandernden Fischen entgegen, insbesondere aber allen bodenorientierten. Hierzu zählen beispielsweise Aale, die u. a. aufgrund ihres Bewegungsverhaltens besonders von Rechenreinigungsanlagen gefährdet sind: Im Flußbett halten sie sich gern in den engen Zwischenräumen zwischen Steinen und Geröll auf. Gelangen sie an den Rechenreiniger, so drücken sie sich unter Umständen auch in die Zwischenräume zwischen den Rechenstäben. Wenn der Anpressdruck durch das einströmende Betriebswasser zu groß ist, können sie sich nicht mehr davon entfernen, werden von der Reinigungsharke erfasst und möglicherweise verletzt. Um diese Gefahr abzumildern und den Aalen eine Alternative zur Abwanderung ins Unterwasser zu ermöglichen, werden beim Bau oder der Modernisierung von Wasserkraftanlagen oft Grundablässe (meist Rohre mit Durchmessern von 20 - 50 cm) gefordert, welche wenigstens in der Hauptwanderzeit der Aale geöffnet werden sollen, um so eine Umgehung des Rechens zu ermöglichen. Zudem wandern Aale nicht kontinuierlich ab, sondern zu bestimmten Jahreszeiten (Herbst/Winter) und bei bestimmten Umweltbedingungen. Hierzu zählen höhere Wasserführungen in den Flüssen.

Bei unserem Anlagenkonzept stellen die Unterflurkanäle außerordentlich große Grundablässe dar, die gerade bei größeren Abflüssen in der Fulda geöffnet werden sollen. So kommt die Anlagenanordnung besonders bodennah orientierten Fischarten, wie Aalen und Groppen, aber auch allen anderen abwandernden Fischarten sehr viel besser entgegen, als jede herkömmliche Bauweise, da sie ihnen Gelegenheit gibt, überhaupt nicht mit Rechen und Turbinen in Kontakt zu kommen und stattdessen gefahrlos ins Unterwasser zu gelangen.

Zur Betrachtung des Aspektes Fischschutz, oder weiter gefaßt, der ökologischen Bewertung, gehört neben den unmittelbaren Auswirkungen der Kraftwerkseinrichtungen auf die Fischwelt auch die Gesamtsituation an den Staustufen im Hinblick auf ihre Passierbarkeit für Wasserlebewesen in beiden Richtungen, flußauf- und flußabwärts. Diese wird unter dem Betriff "Durchgängigkeit" zusammengefaßt.

Durchgängigkeit

Eine Staustufe stellt für wandernde Fische immer ein Hindernis dar. Der Abstieg ist dabei meist leichter möglich, weil die Fische mit dem überströmenden Wasser vergleichsweise sicher ins Unterwasser gelangen können. Problematisch gestaltet sich dagegen der Aufstieg: Das Stauwehr ist flußaufwärts für Fische kaum zu überwinden.

| Zwischenbemerkung: | |

Wenn hier von

Fischen die Rede ist, so gilt alles grundsätzlich auch für andere Wasserlebewesen,

etwa Kleinlebewesen wie z. B. Makrozoobenthos (tierische Organismen, die auf dem Gewässerboden

leben und noch mit dem Auge erkennbar sind; hierzu zählen u. a. Insektenlarven, Muscheln, Krebse usw.).

Die Probleme, die bei der Durchquerung einer Staustufe auftreten können, betreffen diese u. U. sogar

noch stärker, weil sie deutlich weniger mobil sind, als Fische.

Der Einfachheit halber wird aber weiterhin von Fischen gesprochen, gemeint sind aber alle

wanderwilligen Organismen im Ökosystem Fluß.

|

Die Überwindung einer Staustufe ist für wandernde Fische also fast immer schwieriger, als die Bewegung in einem frei fließenden, natürlichen Gewässer (sofern keine ausgesprochenen Stromschnellen über Felsvorsprünge die Aufwärtswanderung behindern). Wobei vornehmlich die Bewegung gegen die Strömung, also flußaufwärts im Fokus steht, während die Abwärtswanderung meist leichter und gefahrloser möglich ist, wenn noch ein regelmäßiger Abfluß an möglichen Gefahrstellen vorbei vorhanden ist. Letzteres ist beispielsweise an höheren Staustufen (etwa Wahnhausen) oder Talsperren (z. B. Edersee) in Frage gestellt, wenn dort fast der gesamte Abfluß durch ein - in Bezug auf den Fischschutz veraltetes - Wasserkraftwerk geleitet wird und nur bei Hochwasser ein zusätzlicher Ablaß geöffnet wird.

An Staustufen muß daher zusätzlich immer eine Umgehung des Hindernisses, eine sog. "Fischaufstiegsanlage" oder "Fischpaß" installiert werden, in dem der vorhandene Höhenunterschied so langsam abgebaut wird, daß die darin vorkommenden Fließgeschwindigkeiten weder Fische noch Kleinlebewesen beim Aufstieg überfordern. Mit anderen Worten, der Fischpaß muß entsprechend lang gezogen mit geringem Gefälle ausgeführt werden. Gleichzeitig sollte er aber ausreichend Wasser führen, um den Fischen eine genügend starke Lockströmung an seinem unteren Ende zu bieten, damit sie den Eingang in den Fischpaß im Unterwasser überhaupt finden. Aus dem gleichen Grund sollte das untere Ende auch nicht zu weit von der Hauptströmung des Flusses über das Wehr entfernt sein.

Eingeschränkter Aufstieg an den Staustufen

An beiden Staustufen sind die Fischpässe nur sehr eingeschränkt funktionsfähig. Die Anlagen aus den 1980er Jahren entsprechen bei weitem nicht mehr dem aktuellen Stand guter Aufstiegsanlagen. Sie sind zu klein dimensioniert, werden von viel zu wenig Wasser durchflossen und sind in ihrer Position zu weit vom Hauptabfluß über die Wehrklappen entfernt.

Darüber hinaus führen Verstopfungen der Beckenöffnungen zu weiteren Einschränkungen der Funktionsfähigkeit. Die winterliche Wehrlegung führt sogar zum vollständigen Trockenfallen des gesamten rechten Ufers im Oberwasser. Somit erhalten die Bootsgassen und die Fischpässe überhaupt keine Wasserdotierung mehr (siehe auch: Die vorhandenen Fischpässe).

Dadurch wird die Passierbarkeit nicht nur der Fischpässe, sondern der gesamten Wehranlagen von unten nach oben völlig unterbunden, denn die irrtümliche Vorstellung, Fische könnten über die gelegten Wehrklappen aufsteigen, treffen nicht zu. Einerseits liegen die Strömungsgeschwindigkeiten über den Klappen sehr hoch, wie die Filmaufnahme der Strömung über die Wehrklappe eindrucksvoll zeigt. Die Fließgeschwindigkeit des Wassers liegt über der Wehrklappe bei mehr als 4 m/s. Dies ist außer für gesunde Lachse und Forellen von keiner Fischart, die bei uns vorkommt, zu bewältigen.

Andererseits erlaubt die Beschaffenheit der Klappen sowie der Tosbeckens mit glatten, betonierten Seitenwänden keinerlei Ruhezonen oder Deckungsmöglichkeiten für Fische, um sich während des „Sprunges“ über die Strecke der extrem starken Strömung von 5 - 6 m auszuruhen. Sehr eindrucksvoll wird dies durch Filmaufnahmen von Fischen (vermutlich Döbel) deutlich, welche im März 2014 beim vergeblichen Versuch, über die gelegte Wehrklappe am Standort Wilhelmshausen aufzuwandern, gemacht wurden.

Dabei wird ein aufwanderungswilliger Fisch gegen den Strahlaufreißer geschleudert, während ein weiterer mit der Pfeilerwand kollidiert. Die Aufnahme zeigt also, dass nicht nur abwandernde Fische von den Strahlaufreißern gefährdet werden, sondern sogar aufwandernde!

Die Aufwärtswanderung sowohl bei aufgestellten, wie auch bei gelegten Wehrklappen ist für die meisten Fischarten praktisch ausgeschlossen, denn keiner der aufwanderungswilligen Fische hatte auch nur den Hauch einer Chance, die Klappe nach oben zu passieren. Durch den Bau der Wasserkraftanlagen und der zugehörigen Fisch-Kanu-Pässe wird diese sehr schlechte Situation deutlich verbessert. Die Vermeidung der winterlichen Wehrlegung und die damit mögliche ganzjährige Dotierung der Fischpässe macht die Aufwärtswanderung auch in der Zeit vom 15. Dezember bis 31. März überhaupt erst möglich!

Für Makrozoobenthos führen die dargestellten Bedingungen an den vorhandenen Stauanlagen zu noch gravierenderen Konsequenzen: Strömungsgeschwindigkeiten, die von den meisten Fischen noch problemlos bewältigt werden, können für die Kleinlebewesen auf der Flußsohle schon unüberwindbar sein. Die außerordentlich hohen Fließgeschwindigkeiten über den Wehrklappen liegen daher noch viel weiter außerhalb ihrer Fähigkeiten. Zudem können sie auf dem glatten Beton des Tosbeckens und erst recht auf den Wehrklappen aus Stahl keinerlei Halt finden. Sie benötigen einen kiesigen Untergrund mit einigen größeren Störsteinen, die das Wasser auf der Sohle abbremsen.

Aber auch in Zeiten der Stauhaltung, wenn also die Fischpässe durchflossen werden, können sie diese nicht für ihren Aufstieg nutzen. Sowohl im Oberwasser, als auch im Unterwasser fallen die Sohlen der Fischpässe um ca. einen ¾ m zur Flußsohle hin senkrecht ab. Diese Betonkanten sind für die kleinen Organismen nicht zu erklimmen (siehe auch die Unterwasseraufnahme des Auslaufes des Fischpasses in Bonaforth in: Die vorhandenen Fischpässe). Aber auch aufwanderwillige Aale, die sich vorwiegend bodennah bewegen, dürften von den hohen Betonkanten beim Aufstieg in die Aalleiter irritiert werden.

Einfluß der Wehrlegung im Winter

Diese Einschätzung wird von den Ergebnissen der Makrozoobenthosuntersuchungen an den Staustufen gestützt, die vor der Wehrlegung im Dezember 2012, sowie vor der Wiedererrichtung Ende März 2013 durchgeführt wurden. Daraus geht hervor, daß an beiden Staustufen sowohl die Anzahl der gefundenen Arten, als auch die Anzahl der einzelnen Individuen außerordentlich gering war. Vergleichsuntersuchungen des Hessischen Landesamtes für Umwelt und Geologie (HLUG) bei der Staustufe Wahnhausen, die mit über 8 m Fallhöhe gut viermal so hoch ist, wie die beiden Staustufen Wilhelmshausen und Bonaforth, zeigen sowohl im Oberwasser als auch im Unterwasser auch keine hervorragenden Zustände, aber doch erheblich stärkere und artenreichere Populationen - trotz des hohen Staus. Weiterhin bemerkenswert ist hierbei, daß die Wehrfelder in Wahnhausen nie gelegt, sondern lediglich bei extremen Hochwässern nach Erfordernis geöffnet werden.

Die dagegen sehr schwachen Populationen in Wilhelmshausen und Bonaforth können folgendermaßen plausibel erklärt werden:

In den 8½ Monaten der Stauhaltung bilden sich Populationen aus, welche auf diese Bedingungen spezialisiert sind. Am 15. Dezember werden die Wehre dann gelegt, also innerhalb eines Tages sinkt der Wasserspiegel um rund 2 m ab und läßt die zuvor besiedelten Uferbereiche trocken fallen. Die meisten dort befindlichen Wirbellosen müssen zwangsläufig eingehen, da sie austrocknen, sofern sie nicht mobil genug sind, sich ins verbleibende Flußbett zu retten. Dort herrschen dann aber Fließgewässer-Bedingungen, an die sie u. U. nicht ausreichend angepaßt sind - mit entsprechenden Folgen.

Innerhalb der 3½ Monate der Wehrlegung kann sich kaum eine auf Fließgewässer spezialisierte Population aufbauen, zumal diese Phase in die kalte Jahreszeit fällt, in der ohnehin weniger Aktivitäten in Bezug auf Fortpflanzung und Überleben möglich sind. Verdriftungen aus Fließstrecken der Fulda weiter oberhalb sind sehr unwahrscheinlich, weil der Rückstau Wahnhausen mit beträchtlicher Tiefe und über eine Länge von über 11 km für diese Organismen kaum zu überwinden ist. Eine Besiedelung auf diesem Wege ist also nicht zu erwarten. Sollten sich trotzdem einige Vertreter der sog. rheophilen (d. h. strömungsliebenden) Arten in die Stauräume verirrt haben (einige Arten können beispielsweise fliegen und so in diesen Flußabschnitt gelangen), so wird denen die bevorzugte Lebensgrundlage mit dem Aufstellen der Wehrklappen Ende März wieder weitgehend entzogen, weil die Fulda ab dann innerhalb eines Tages wieder den Charakter eines Staugewässers annimmt. Das Überleben der rheophilen Arten wird also wieder stark eingeschränkt, während die Arten, welche mit Staubedingungen klar kommen, nun wieder von neuem mit der Besiedelung beginnen müssen ...

Makrozoobenthos-Untersuchungen des Niedersächsischen Landebetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) im Permanentstau des Fuldawehres in Hann. Münden, also nur ca. 3 km unterhalb von Bonaforth weisen eine deutlich bessere Besiedelung aus. Dies und die Befunde in Wahnhausen stützen die Erklärungsthese für die ungenügende Situation an den Stauhaltungen in Wilhelmshausen und Bonaforth.

Für die Fischpopulationen trifft diese Dramatik nicht in gleichem Maße zu, wie für Makrozoobenthos, aber auch sie leiden unter den derzeitigen Stauregime. Wie bereits geschildert, wirken die Wehre in den Wintermonaten als unüberwindliche Hindernisse für den Aufstieg. So können beispielsweise Quappen, die vornehmlich im Winter wandern, nicht über die Staustufen flußaufwärts wandern. Für rheophile Fischarten sind die Bedingungen innerhalb der einzelnen Staustrecken in dieser Zeit zwar verbessert, sobald die Wehre aber wieder aufgerichtet werden, finden auch sie sich in Staubereichen wieder. Nicht zuletzt wird sich das geringere Nahrungsangebot aufgrund der geringen Makrozoobenthospopulationen auch auf die Fischpopulationen auswirken.

Fazit:

Flußaufwärts sind die beiden Staustufen für Fische sehr eingeschränkt zu überwinden. Für Makrozoobenthos sind sie auf dem Wasserwege völlig unpassierbar - dies gilt sowohl während der Stauhaltung als auch in den Zeiten der Wehrlegung!

Die Wehrlegung im Winter wirkt sich darüber hinaus für die Entwicklung einer stabilen Fischpopulation eher einschränkend, für die Makrozoobenthos-Zönose katastrophal aus.

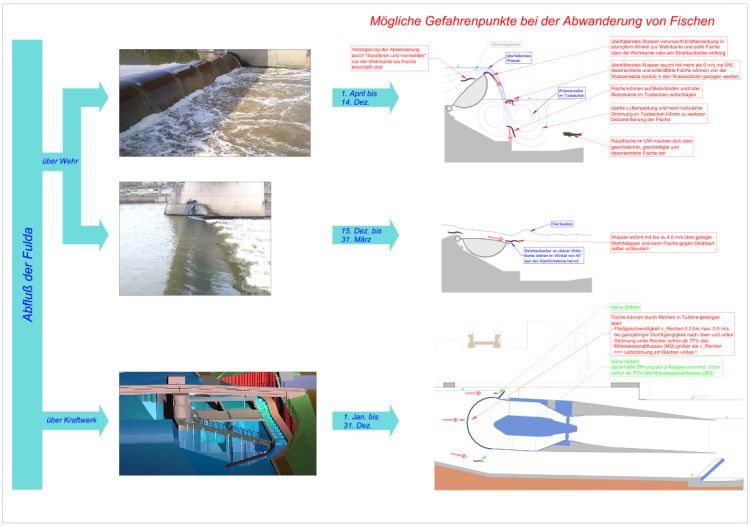

Gefahren beim Abstieg über die Wehrklappen

Entgegen der allgemeinen Ansicht ist eine Abwanderung von Fischen über die Wehrklappen alles andere als unproblematisch. Jede der vorhandenen Wehrklappen, sog. Fischbauchklappen, weist eine Breite von 27,50 m auf. Über diese Breite sind jeweils insgesamt acht Strahlaufreißer an den Überfallkanten aufgeschweißt, die über die Oberflächen der Klappen hinaus ragen. Die Strahlaufreißer stehen im Winkel von 45° aus der Abströmebene der Klappenoberkanten hervor.

Bild: Wilhelmshausen, leergepumptes Wehrfeld mit Fischbauchklappe

An den zwei Klappen eines Wehres befinden sich insgesamt 16 Strahlaufreißer. Mit je einer Breite von ca. 30 cm beträgt deren Anteil an der Gesamtbreite der Wehrfelder von 55 m (= 2x 27,50 m) immerhin etwa 8,7%. Bei niedrigeren Abflußmengen in der Fulda durchdringen die Strahlaufreißer fast den gesamten Wasserkörper beim Überfall. Das bedeutet, das Risiko beim Abwandern über die vorhandenen Wehrklappen mit hoher Geschwindigkeit an einen der Strahlaufreißer zu stoßen und massiv geschädigt zu werden, beträgt immerhin 9%!

Steigt die Abflußmenge der Fulda an, so verringert sich zwar auch das statistische Risiko, weil das Wasserpolster unmittelbar über den Strahlaufreißern höher wird und die Fische dadurch eine größere Chance haben, den vorstehenden Stahlblechen zu entgehen. Die Gesamtschädigungsrate dürfte aber trotzdem (unerwartet!) hoch liegen. Die Gefahren, die von den Aufhängeösen von der scharfen Überfallkante der Wehrklappen (bei aufgestellten Klappen) und auf dem Klappen befestigten Opferanoden ausgehen, sind dabei noch nicht einmal berücksichtigt. Ebenso wie die risikoerhöhende Tatsache, daß die Fische selbst eine gewisse Breite aufweisen und sich selten schnurgerade in Fließrichtung bewegen, sondern u. U. quer zur Strömung stehen und damit die Wahrscheinlichkeit erhöhen, an einen der Strahlaufreißer gespült zu werden.

Derartige Raten für potentielle Schädigungen werden übrigens bei neuen Wasserkraftwerken kaum noch toleriert.

Abwanderungsversuche über gelegte Wehrklappen

Vor der Wiedererrichtung der Wehrklappen am 1. April 2014 wurden mit einem "technischen Aal" Abwanderversuche über die rechte Klappe am Wehr Wilhelmshausen unternommen. Der "Aal" besteht aus einem Weichschaumschlauch, dessen spezifisches Gewicht so ausbalanciert ist, dass er im Wasser schwebt. Oberhalb der Wehrklappe wurde der Aal in das Wasser gesetzt, worauf er mit dem abströmenden Wasser über die Klappe trieb. An einem Ende des Aales war ein Seil befestigt, um ihn nach Passage der Wehrklappe wieder aus dem Wasser herausziehen zu können.

Auf seiner Oberfläche wurde eine wasserunlösliche Paste aufgetragen, welche bei Kontakt mit einem Hindernis verändert (gedrückt oder abgeschabt) wird. Mit Hilfe dieser "Indikator-Haut" konnten Kollisionen nach Herausnahme des Aales festgestellt und zugeordnet werden. Durch leichten Kontakt wurde nur die Struktur der Indikatorhaut verändert. Bei stärkeren Kontakten wurde die Masse abgeschabt. Anhand des Schadbildes kann also ein gewisser Rückschluß auf die Intensität der Kollision gezogen werden.

Jeder Abwanderversuch wurde vom Rand mittels Filmkamera aufgezeichnet. Zur Dokumentation wurde vor jedem Versuch die "unverletzte" Indikatorhaut gefilmt und nach dem Versuch das Schadbild festgehalten.

Neben dem "technischen Aal" wurden auch noch "technische Fische" für Abwanderversuche über die Wehrklappe eingesetzt. Ein "Fisch" bestand dabei aus einem Kunststoffbeutel, der mit Wasser gefüllt und, ebenfalls an einer Leine geführt, mit dem abströmenden Wasser über die Wehrklappe trieb. Traf der "Fisch" auf ein Hindernis, so wurde er - je nach Intensität der Kollision - beschädigt oder zerstört. Zur besseren Erkennbarkeit wurde das Wasser im Beutel rot eingefärbt. Bei Verletzung des "Fisches" trat das rote Wasser gut erkennbar aus.

Die Versuche mit den "Aalen" zeigen sehr deutlich, wie sie mit der hohen Strömungsgeschwindigkeit des Wassers gegen die Strahlaufreißer stoßen und den resultierenden Schadbildern nach zu urteilen hätten lebende Aale höchstwahrscheinlich beträchtliche Verletzungen erlitten. Wie hoch die Aufprallenergie tatsächlich ist, wird durch die Versuche mit den "Fischen" sehr anschaulich dargestellt.

Abwanderungsversuche über aufgestellte Wehrklappen

Mithilfe des "Aales" wurden auch Abwanderversuche über die aufgestellten Klappen (nach dem 1. April 2014) durchgeführt, um mögliche Schädigungen abzuschätzen. Die Ergebnisse zeigen sehr deutlich, dass nicht nur Kontakte mit den Strahlaufreißern vorkommen, sondern auch das Abgleiten über die obere Kante der Wehrklappe schon zu Schäden führen kann, denn das überströmende Wasser stürzt in Winkel von fast 90° über die Wehrkante und zieht dabei auch Fische über die scharfe Stahlkante. Größere Fische, besonders aber Aale können sich dem kaum entziehen, weil das abstürzende Wasser mit großer Kraft in stumpfem Winkel zur Klappenkante am vordere Ende des Fisches zieht, während sich das hintere noch über der Klappe befindet.

Weiterhin besteht eine große Gefährdung im Durchschlagen des überfallenden Wassers auf die Sohle des Tosbeckens. Das Wasser taucht bei einer Fallhöhe von 2m und mehr mit Geschwindigkeiten von deutlich über 6 m/s ins Unterwasser ein und trifft nur wenig gebremst auf die Sohle auf. Dort befindet sich ein hoher Betonabsatz direkt unter dem Wasserschleier. Treffen Fische mit hoher Wucht auf diese Betonkante, so kann das nur sehr schwere Verletzungen zur Folge haben. Die Schadbilder der "Aale" zeigen hierbei die härtesten Kontakte von allen durchgeführten Versuchen (siehe Film 09 in der folgenden Tabelle).

Dagegen veranschaulichen die Versuche mit den "technischen Fischen" über die aufgestellte Wehrklappe, die gezielt ohne Kontakt mit Wehrkante oder Strahlaufreißer vorgenommen wurden, wiederum die hohe Wucht der Kontakte auf der Betonsohle. Bemerkenswert ist dabei, dass fast alle "Fische", die über die Wehrklappe geschickt wurden, durch den Sohlkontakt geschädigt wurden. Lebende Fische hätten sehr wahrscheinlich schwere Verletzungen davongetragen.

Übersicht der Filmaufnahmen mit Auf- und Abwanderung

| Nr. | Datum | Film | Ansicht über den 'MediaPlayer' | Inhalt | Dauer |

| A. Aufnahmen von aufwanderungswilligen Fischen bei gelegter Wehrklappe | |||||

| 01 | 21.03.14 | Video F01 | via 'MediaPlayer' F01 |

Fische werden beim vergeblichen Versuch,

über die gelegte Wehrklappe aufzusteigen, beobachtet;

dabei werden zwei Fische sehr wahrscheinlich verletzt! |

01:04 |

| B1. Abwanderversuche mit "technischem Aal" über gelegte Wehrklappe | |||||

| 02 | 21.03.14 | Video F02 | via 'MediaPlayer' F02 |

"Aal" trifft auf die linke Kante des Strahlaufreißers und wird dabei geknickt | 00:46 |

| 03 | 21.03.14 | Video F03 | via 'MediaPlayer' F03 |

"Aal" trifft auf die linke Kante des Strahlaufreißers und streift an dieser entlang | 00:38 |

| B2. Abwanderversuche mit "technischem Fisch" über gelegte Wehrklappe | |||||

| 04 | 21.03.14 | Video F04 | via 'MediaPlayer' F04 |

"Fisch" trifft auf den Strahlaufreißer und wird dabei stark geschädigt | 00:58 |

| 05 | 21.03.14 | Video F05 | via 'MediaPlayer' F05 |

"Fisch" trifft auf den Strahlaufreißer und wird dabei stark geschädigt | 00:10 |

| C1. Abwanderversuche mit "technischem Aal" über aufgestellte Wehrklappe | |||||

| 06 | 09.04.14 | Video F06 | via 'MediaPlayer' F06 |

"Aal" stößt frontal gegen Strahlaufreißer und streift dann seitlich an Kante und über Ecke vorbei | 01:09 |

| 07 | 10.04.14 | Video F07 | via 'MediaPlayer' F07 |

mehrere Durchläufe

mit Kontakt an Strahlaufreißer |

01:39 |

| 08 | 10.04.14 | Video F08 | via 'MediaPlayer' F08 |

mehrere Durchläufe

mit Kontakt an oberer Kante der Wehrklappe |

00:45 |

| 09 | 10.04.14 | Video F09 | via 'MediaPlayer' F09 |

Durchlauf mit Kontakt auf Sohle des

Tosbeckens, Schadbilder aus vorherigen Versuchen;

Erklärung für deren Zustandekommen |

03:41 |

| C2. Abwanderversuche mit "technischem Fisch" über aufgestellte Wehrklappe | |||||

| 10 | 01.05.14 | Video F10 | via 'MediaPlayer' F10 |

"Fische" tauchen mit Wasserschleier in

Tosbecken ein und werden dabei stark geschädigt,

mehrere Durchläufe |

02:42 |

Mit einem Klick auf die Schaltflächen in der Spalte "Film" kann die jeweilige Filmaufnahme gestartet werden.

In älteren Browser-Versionen wird das Video evtl. nicht korrekt dargestellt

=> Empfehlung:  oder wählen Sie die oben alternativ angebotene Ansicht über den 'MediaPlayer'.

oder wählen Sie die oben alternativ angebotene Ansicht über den 'MediaPlayer'.

Neuere Untersuchungen an Stauwehren zeigen das Verhalten von Fischen vor dem Wehrkörper. Dabei wird deutlich, dass sie nicht freiwillig über Stauklappen abwandern, sondern sich annähern, die Situation sondieren und dann wieder ins Oberwasser ausweichen. Ein derartiges Verhalten führt nicht nur zu einer erheblichen Verzögerung der Abwanderung, sondern verbraucht auch viel Energie. Wenn Fische dieses Annähern und wieder ins Oberwasser Entweichen häufig genug durchführen, sind sie irgendwann so erschöpft, dass sie nicht mehr gegen die Strömung anschwimmen können und von dieser mitgerissen werden. Erst dann wandern sie ab, oder besser: sie "werden abgewandert".

Eine mit dem "technischen Aal" nicht dargestellte, aber ebenfalls sehr evidente Gefahrenquelle liegt daher im abstürzenden Wasser selbst. Durch die sich im Tosbecken bildende Rückwärtswalze können die erschöpften Fische zurück in den Wasserstrahl gezogen werden.

Umfangreiche, experimentelle Untersuchungen zur Wirkung von hydraulischen Scherkräften gehen schon bei Geschwindigkeiten von 5-6 m/s von schwerwiegenden Verletzungen aus. Das überfallende Wasser taucht aber schon bei 2 m Fallhöhe mit Geschwindigkeiten von deutlich über 6 m/s ins Unterwasser ein. Großflächige Entschuppungen, intensive Prellungen, Blutungen oder Rupturen sind die Folge (Quelle: Gutram Ebel: Guntram Ebel: Fischschutz und Fischabstieg an Wasserkraftanlagen - Handbuch Rechen- und Bypasssteme, 2013).

Eine Zusammenfassung der Gefahren für Fische beim Wehrübergang zeigt die folgende Grafik:

Verbesserung durch den Bau der Wasserkraftwerke

Zusammenfassend sind folgende Punkte nachteilig zu bewerten, welche die derzeitige Situation in Bezug auf die Durchgängigkeit der Staustufen charakterisieren:

- Die vorhandene Fischpässe sind veraltet und genügen in ihrer gesamten Konzeption nicht mehr modernen Anforderungen.

- Die vorhandenen Fischpässe haben weder im Oberwasser noch im Unterwasser

Sohlanbindung an die Flußsohle. Makrozoobenthos kann überhaupt nicht aufwandern.

Aufwanderungswilligen Aale, die sich vorwiegend bodennah bewegen, wird das Auffinden der Aalleitern durch die hohen Schwellen erschwert. - Die Funktion der vorhandenen Fischpässe wird durch Verstopfungen weiter eingeschränkt. Die Aalleitern sind streckenweise völlig trocken und verstopft.

- Die Wehrlegung im Winter führt zum Trockenfallen der Fischpässe und setzt deren ohnehin geringe Wirkung für die Durchgängigkeit auf Null.

- Über den gelegten Wehrklappen liegen die Strömungsgeschwindigkeiten so hoch, daß weder Fische noch Makrozoobenthos dagegen anschwimmen könnten.

- Die Wehrklappen weisen keine Ruhezonen für aufwanderungswillige Fische auf.

- Der Abstieg über die Wehrklappen ist durchaus nicht gefahrlos. Dabei führt das Verhalten der Fische vor dem Wehrkörper schon zu einer Erschöpfung, wodurch die Gefährdung beim eigentlichen Wehrübergang noch vergrößert wird. Vom Kontakt mit den scharfen Kanten der Wehrklappen und der Strahlaufreißer, sowie von der Tosbeckensohle aus Beton gehen mechanische Gefährdungen aus. Weitere Schäden können durch die hydraulischen Scherkräfte des eintauchenden Wasserstrahls ins Unterwasser herrühren. Starke Lufteinperlung und die hoch turbulente Strömung im Tosbecken führen schließlich zu weiterer Desorientierung der Fische, so dass Raubfische leichte Beute im Unterwasser der Staustufen machen können.

Durch den Bau der Wasserkraftwerke werden viele dieser Punkte vermieden oder in ihren schädlichen Wirkungen verringert:

| zu 1. | Als

Fischaufstiegsanlagen werden Borstenfischpässe installiert,

die ihre hervorragende

Eignung und Funktion für die Durchgängigkeit bereits vielfach erwiesen haben. |

| zu 2. | Die

neuen Borstenfischpässe erhalten sowohl im Oberwasser als auch im Unterwasser Sohlanbindung

an die Flußsohle. Innerhalb der Fischpässe werden Sohlsubstrate eingebracht, die den Anforderungen

von Makrozoobenthos entsprechen. Die Fließgeschwindigkeiten weisen in jedem Teilstück Zonen auf,

die für diese Kleinorganismen zu überwinden sind. |

| zu 3. | Für

eine ordnungsgemäße Funktion der neuen Borstenfischpässe

ist der Betreiber der Wasserkraftwerke

verantwortlich. Damit ist zugegebenermaßen noch nicht garantiert, daß dieser seinen Pflichten

ausreichend nach kommt und die notwendigen Wartungsarbeiten immer rechtzeitig erledigt - egal welche

Versicherungen im Vorfeld abgegeben werden. Dies stellt keine Verunglimpfung des zukünftigen Betreibers

dar, sondern ist schlichter Realitätssinn, denn unabhängig vom guten Willen des anfänglichen Planers

und Betreibers können sich Eigentumsverhältnisse ändern und damit auch die Sorgfalt in Bezug auf die

ökologische Verantwortung. Als rechtliches Druckmittel können dagegen Nebenbestimmungen in den

Genehmigungen für den Bau und Betrieb der Anlagen gelten, welche die Aufrechterhaltung der

Fischpaß-Funktionen verlangen.

Gegenüber dem gegenwärtigen Zustand ist

darüber hinaus aber auch der Umstand hilfreich, daß die neuen Fischaufstiegsanlagen

als sog. kombinierte Fisch-Kanupässe konzipiert sind. Sollten

die Anlagen beispielsweise durch Störstoffe verstopft und dadurch auch in ihrer Funktion für

Kanuten und Bootsfahrer eingeschränkt sein, so erhält der Betreiber durch ungehaltene Bootsfahrer

unmittelbare Rückmeldung. Falls sogar die Sicherheit der Bootsfahrer gefährdet sein könnte,

so tut der Betreiber in eigenem Interesse gut daran, seine Anlage schnellstmöglich wieder in einen

funktionsfähigen Zustand zu versetzen und dauerhaft ordnungsgemäß instand zu halten. Da derzeit

Bootsgassen und Fischpässe getrennte und voneinander unabhängige Anlagen darstellen, kann es vorkommen,

daß die Fischwege verstopfen und über längere Zeit unbemerkt bleiben. |

| zu 4. | Durch das Vermeiden der Wehrlegung

im Winter bleiben die neuen Fischpässe ganzjährig in Funktion. |

| zu 5.+6. | Durch die erheblich bessere

Funktion der neuen Borstenfischpässe und deren nähere Positionierung

nah an der Hauptströmung (die über das Wasserkraftwerk geht), sowie durch ihre höhere Wasserdotierung und

damit ihre stärkere Lockströmung werden die neuen

Aufstiegsanlagen deutlich besser auffindbar für Fische,

als die vorhandenen Pässe. Aufwanderwillige Fische und Makrozoobenthos laufen also nicht in eine Sackgasse

hinter den Wehrklappen, sondern können immer den Weg vom Unterwasser ins Oberwasser finden.

Die Wehrklappen werden nur noch bei Hochwasserabflüssen gelegt, die hohen Strömungsgeschwindigkeiten

über den gelegten Klappen treten also außer bei Hochwasser nicht mehr auf. |

| zu 7. |

Bei allen

Wasserkraftwerken geht die größte Gefahr für Fische von den Turbinen und den

Rechenanlagen aus. Um das Einschwimmen in die Turbinen besonders für größere Fische

(ab ca. 20 - 25 cm Länge) zu reduzieren oder ganz zu vermeiden, müssen die Abstände zwischen

den Rechenstäben möglichst gering sein. Dies ist durch

den maximalen Abstand von 15 mm

bei den Rechenstäben gewährleistet.

Liegen dagegen die Einströmgeschwindigkeiten

durch den Rechen zu hoch, so werden Fische

an die Rechenstäbe gepreßt und von der Reinigungsschiene erfaßt. Gesunde Fische können

bei Fließgeschwindigkeiten von ca. 1 - 1,5 m/s ohne weiteres in alle Richtungen entweichen.

Die Anströmgeschwindigkeiten bei

den geplanten Halbrundrechen der Wasserkraftwerke liegt

dagegen zwischen ca. 0,3 und max. 0,51 m/s, (abhängig

von den Abflußverhältnissen in der Fulda).

Beim vorgesehenen Konzept der Wasserkraftanlagen, das

von herkömmlichen Anlagen deutlich abweicht, sind sehr großer Grundablässe (Unterflurkanäle)

vorgesehen, die regelmäßig beim Reinigen des Rechens und bei höheren Abflüssen sogar

dauerhaft geöffnet werden. Die zum Absperren der Unterflurkanäle dienenden Klappen

(ebenso wie die Spülklappen über den Turbinen) werden nicht mit Strahlaufreißern

versehen, weil das in dieser Einbauweise nicht erforderlich ist.

Das Betriebskonzept sieht weiterhin vor,

die Wehrklappen bis zu einem Abfluß in der Fulda von ca. 100 m3/s gar nicht

mehr überströmen zu lassen. Bis dahin kann das gesamte Flußwasser über die Wasserkraftwerke

(zum größten Teil über die Unterflurklappen) abgeleitet werden. Abwandernde Fische laufen also

weder Gefahr, mit den Strahlaufreißern, der scharfen Wehroberkante noch der

Sohle des Tosbeckens zu kollidieren. Erst bei höheren Abflüssen soll

wieder über die Wehrklappen abgeführt werden. Dies ist aber nur über relativ kurze Zeiträume

erforderlich - und nicht zu vermeiden.

|

Der Fischabstieg über das Kraftwerk mit seinem neuartigen Anlagenkonzept (Unterflurkanäle als sehr große Grundablässe auf der gesamten Breite der Rechenreiniger) kann somit als erheblich gefahrloser angesehen werden, als über die Wehrklappen!